石油摄影报

SHIYOU SHEYINGBAO

本站公告:

农历 乙巳年(蛇) 六月十六 卯时

RULE OF LAW ONLINE

您的位置 : 首页 > 本报电子刊 >

正刊

“死亡之海”奏响奋斗交响曲

20世纪70年代末,在塔克拉玛干沙漠,一群怀着报国理想的石油人以顽强拼搏的精神书写一曲惊天动地的“我为祖国献石油”的奋斗之歌。

1977年,石油物探局派出一批平均年龄为22岁的精兵强将,踏进塔克拉玛干沙漠这块被当地人视为“死亡之海”的生命禁地。勘探队由李云鹏领队,在位于南疆的莎车县建立基地,即塔克拉玛干沙漠的外围进行勘探找油工作。当年,我作为宣传干事随队进入沙漠工作。

勘探工区是典型的大戈壁滩,地层像三合土一样坚硬。在华北平原施工的车装钻机到达戈壁滩有些底气不足。因为地层是盐碱黏土加砾石,钻机进尺缓慢,勘探队多次作业收效甚微。

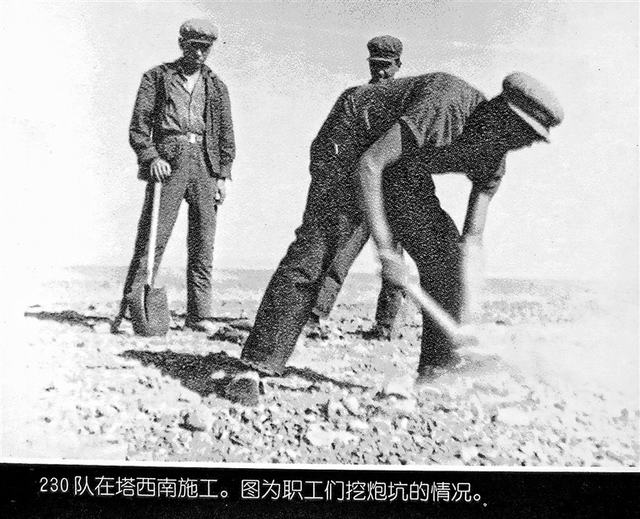

面对坚硬如铁的地层和极端恶劣的自然环境,人工挖炮坑成为勘探队当时唯一的选择。然而,在这种地面上挖坑是相当困难的,工作效率低且严重耗费体力。

在关键时刻,前线指挥部开展一场挖炮坑大会战。绵延千里的戈壁滩上,男女老少齐上阵。当时,最棒的小伙子一天也只能挖两个炮坑,女同志拼尽全力方能挖一个炮坑。大家挥汗如雨拼命干,终于有人一天能挖4个炮坑,成为“挖炮坑状元”。在他们的带动下,勘探队的工作效率明显提升。

进入改革开放初期,我国与世界的交流日益频繁,石油行业迎来新的发展机遇。

1982年,与国外公司合作的勘探项目在塔克拉玛干沙漠正式启动,三支沙漠地震队随之组建。从此,大漠深处不再沉寂。三支沙漠地震队均配备现代化通信设备、交通工具和勘探装备,例如全波电台、无线电话、直升机、沙漠运输车、工程车、仪器车、营房车、炊事车等,为勘探工作提供坚实的保障。面对沙漠中的高温和肆虐的风沙,这些现代化勘探装备如同钢铁长城,守护着勘探队员的生命安全,确保勘探工作顺利进行。

经过艰苦奋战,中国石油人发现塔西南、塔中等油气田,为我国石油储量递增作出重大贡献。

(牛玉田)