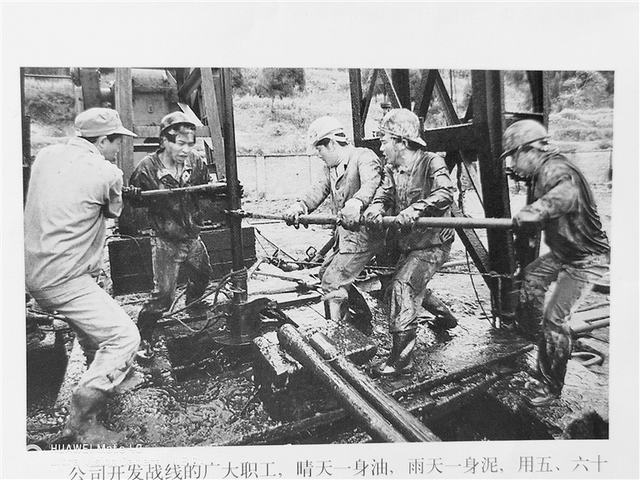

川中油气公司钻61队在聚5井作业。

1998年2月8日,四川石油管理局川中油气公司召开原油30万吨上产总结大会。与会代表胸前都佩戴“上产30万吨”徽章。至今,我一直珍藏着这枚徽章。它见证那段原油上产的历史,承载着川中石油人的记忆。每次看到它,那段激情燃烧的岁月、那些艰苦奋斗夺油上产的场景便会浮现在眼前。

1987年,四川石油管理局川中矿区发现磨溪气田,创造了“当年发现、当年控制、当年探明”的新速度。建成50万吨/年和80万吨/年两座脱硫装置,并相继投产,结束川中地区“有油无气”的历史。然而,川中矿区面临产量微不足道的现实:每年油气当量才10多万吨,矿区经济基础薄弱,职工人数多(当时职工、家属共1.5万余人),连年亏损。川中油气公司领导班子一致认为,原油上产是当时求生存谋发展的唯一出路。

原油上产,谈何容易。地下状况要充分论证,找到最有利区块。地面产能及建设要认真组织,做好各方面准备,要有充分的理由争取总公司立项。这些前期工作,在川中油气公司领导班子成员分工负责和四川石油管理局支持指导下,紧张有序地进行,并很快拿出方案。1994年3月29日,川中油气公司经理夏先禹带队到总公司履行最后的审批手续。

进京后才知道,总公司领导在山东东营主持召开陆上石油开发工作会议。夏经理果断地说:“我们来回折腾不起,川中也等不起。时不我待,机不可失,我们必须赶往东营汇报。”当时没有交通工具,大家就租一辆面包车出发。没想到这辆车中途抛锚,晚上6点才到天津。一行人简单晚餐后继续赶路,于30日凌晨3点钟赶到东营。休息几个小时后,天一亮,大家就去找会务组。总公司领导知道后当即决定,先听川中汇报,再参加闭幕会,但是,汇报时间要控制在15分钟内。

要在15分钟内将一个庞大系统工程向领导汇报清楚,难度可想而知。但川中做到了!总公司领导听后表示,这次汇报准备得很充分,方案是可行的。听汇报的其他领导也都赞同。最后,总公司希望川中在3年内拿下30万吨年产能。

回到川中后,川中油气公司党委研究,决定立即召开全矿动员大会。会上提出“上产30万,人人作贡献”的口号。1994年7月,川中原油上产攻坚战的序幕正式拉开。

钻井是原油上产的先头部队。1996年是上产关键年。按计划,这年要拿下原油20万吨、天然气5.7亿立方米,需要打井58口、进尺14万米。为此,川中油气公司专门召开钻井工作会议。会上分析钻井任务、面临的困难,11支钻井队争先恐后发言,纷纷表示愿意承担最艰巨的任务,勇当上产排头兵。

11支井队中,连续6年获得先进的钻61队,堪称“铁军”。该队领导班子有力,队伍整体素质好、技术过硬。他们提出,为了原油上产当年做到“十开十完”,谱写钻井新篇章。说起来容易做起来难。要知道,在四川这样的地质条件下,按当时的装备和技术,一年要打10口井困难重重。

会后,该队决心放手一搏。一开年,他们就在莲24井迎来“开门红”:18天打完进尺。接着又在聚5井打了一个漂亮仗。随后,马不停蹄地搬迁到莲27井。由于钻井速度加快,钻前工程跟不上。为使钻井队打完一口井后不等井场,川中油气公司领导和机关工作人员到现场参加修路、平井场,保证钻机搬家与新井场投用无缝衔接。

在一次搬家中,突然下起暴雨,搬家车队陷入泥泞中,车子打滑无法前行。天色已晚,雨又下个不停,队领导一声令下,全队人员冲进大雨中,有的搬石头,有的找树枝,有的找老乡借谷草,将它们垫在打滑的车轮下。一步一步前行,30多辆车需要垫多少东西啊,到哪里找?这个方法显然不行。队长李洪兴急中生智,脱下工装,垫在车轮底下。全队职工看到这一幕,深受感动,于是都脱下工装,跟着打滑的车轮,一路铺垫过去。就这样,6个多小时后,钻机终于搬到新井场。

钻61队顶风冒雨,一米一米地钻、井一口一口地打。12月26日,第11口井——莲51开钻,实现当年“十一开十完”,进尺2.38万多米。紧随其后的是钻58队,年进尺1.68万米,另外6个队也都进尺上万米,创造四川石油管理局钻井新纪录。在1997年1月9日召开的总结会上,四川石油管理局授予钻61队“增储上产功勋钻井队”荣誉称号。