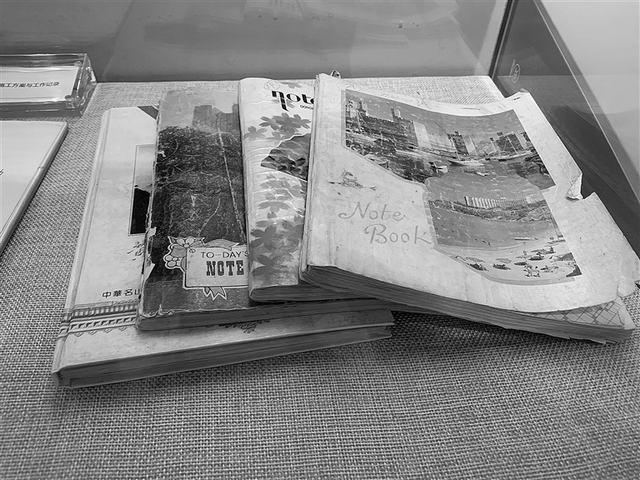

管道局博物馆内陈列着张振勇当年书写的工作日记和书信。

在中国石油管道博物馆内,一个展柜静静守护着一段尘封的历史。那里,整齐地陈列着管道局原副局长张振勇在1978年至1998年间亲笔书写的23本工作日记及书信。这些是张振勇20年间披荆斩棘、勇往直前的见证,也是他在岁月长河中留下的独特印记。

当笔者翻开早已发黄、略显粗糙的纸张时,笔者发现每一页都承载着岁月的痕迹,每一行字都凝聚着张振勇的智慧和情感。虽然字迹已有些模糊,但其中所蕴含的那份坚韧不拔的精神依在,仿佛能让人听到那个时代的最强音。

那是一个充满机遇与挑战的年代。1981年,管道局传播一个振奋人心的消息:伊拉克巴格达的输水系统工程将由法国索亚比和斯卑卡公司承揽,其中大部分工程的劳务部分由中国石油工程建设公司承包,管道局将组织管道一公司、二公司千余人参加施工,预计1981年6月开工。这是管道局首次走出国门,参与国际工程的劳务输出,意义重大。

管道局领导班子对此高度重视,召开专题会议研究出国政策、劳务和法务工作等。同时,积极与职工代表沟通,解释劳务工作的性质和意义,动员大家为国家挣外汇,为支援祖国“四化”建设作贡献。

随着开工日期日益临近,张振勇迅速草拟计划报告,与石油工业部基建司交流出国劳务事宜,到外交部门听取意见建议,制定出国管理原则及奖惩规定。他亲自组织翻译人员会议,选拔集训人员,安排调拨设备名单和后勤相关工作。

4月10日上午,出国人员动员大会顺利召开。张振勇一夜未眠,思考工作中的每一个细节。6月上旬,工程如期开工。1983年8月,他们完成劳务承包任务,输水管道全长1200公里,管径从159毫米到1600毫米不等。这条管道穿越巴格达市区的大街小巷,且地况复杂。

这次劳务分包让管道局深刻认识到与国外公司的差距,更坚定要迎头赶上乃至超越的决心和信心。管道人用吃苦耐劳的精神和实际行动,赢得甲方的赞誉,用事实证明自己是过硬的施工队伍,其施工量是他国劳务人员的2.71倍。期间共创外汇折合人民币1142.7万元。

追忆往昔,许多当年参加过这条管道建设的管道人仍然对此津津乐道。那些经历让他们开拓眼界增长见识,为管道局未来参与国际项目竞争积累宝贵经验。

管道人用实际行动诠释责任与担当、团结与拼搏的深邃内涵。他们的故事将永远留在管道局史册上,激励一代又一代管道人勇往直前,步入广阔无垠的未来。