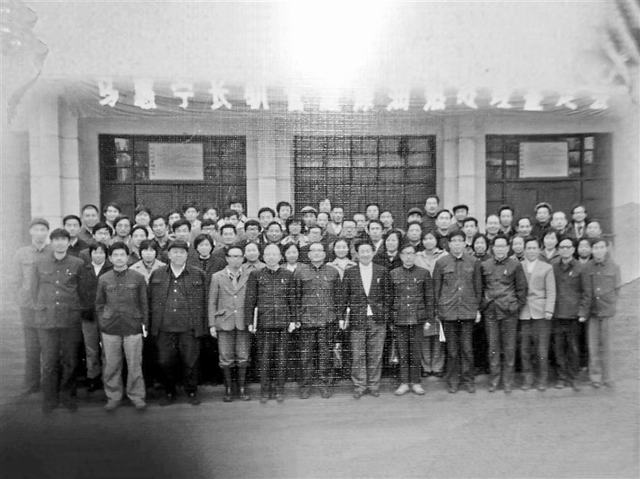

参加长输管道原油热处理试验鉴定会的会议代表合影。

长庆油田首条输油管道“马惠宁”线于1978年、1979年分期建成投运,实现向兰州炼油厂输油目标。这条输油管道设计年输送量为300万吨。然而,营运8年里,由于油田产量低,年输送量始终徘徊在78万吨左右。

1989年12月,中国石油天然气总公司决定由管道局牵头,从1990年1月开始,对该管线进行原油间歇输送工艺试验、原油热处理工业性试验和原油添加降凝剂减阻试验。

当时,长庆输油分公司管理的曲子输油首站和洪德、山城、惠安堡、滚泉、石空5座大站,有1万至5万立方米的储油罐18具、DY155型输油泵20台、300万大卡燃油加热方箱炉16台,管理的直径为325毫米和377毫米的输油管线长达270千米,具备试验条件。

试验开始前,项目组利用管线停输时间举办两期技术培训班,每期3天。项目组从5个大站输油工(加热工、泵工、阀室工、油品化验工、巡线工、仪表工)中抽调105位职工参加培训。培训由负责试验项目的管道局、长庆输油分公司的4名工程师给大家讲课。项目组明确试验目的和执行的“三三六”运行方案,即夏季3个月冷输,冬季3个月综合处理输送,春秋季6个月热处理输送。项目组明确试验期不同的运行流程。例如,压力越站流程:从曲子、山城站接力启泵提压输送到惠安堡站,惠安堡站不启泵越过滚泉站输送到石空末站。确定输油机泵压力、加热炉炉温、进出站输油管温度等参数指标。明确添加降凝剂液量、试验数据收集填表要求。培训班逐项给大家进行技术交底,培训结束时对2个班学员进行考试。

试验中切换流程多,对加热炉炉温、出站温度要求严格,加热工要加密加热炉喷油火嘴的调控次数。曲子站承担降凝剂加液工作,要把每桶多达1.5万升降凝剂倒入储剂箱,再用小泵连续加注到外输管线中,加大操作工劳动强度。液剂有刺激性气味,员工要穿专用防护工服、戴口罩上班。大家毫无怨言,按规定精心操作。技术员、小班调度、化验工按时取全、取准试验参数资料,一丝不苟。各输油大站员工发扬“三老四严”优良作风,各司其职、各负其责。历时3年,项目组圆满完成各项试验任务。

试验通过热处理添加降凝剂,改变原油中蜡的结晶形态,达到改善低温条件下流动性差的状况,可预防输油管道因受冻造成的凝管事故。1993年,该项目通过部级鉴定。同年8月,在北京参加中国石油天然气总公司技术展览并获得金奖。该项目还获得国家“六五”计划攻关项目技术进步三等奖。该项目的试验成功,使“马惠宁”线成为我国第一条常温、低排量输送管线,当时可年节约资金250万元。探索出“三高”原油(高含蜡、高凝点、高黏度)在油田供油量少、地形复杂、寒冷地区输油时的首个原油热处理输送工艺方案,为低排量、节能、安全输油积累科学经验。

当年,我担任曲子输油站党支部书记兼副站长,亲身经历试验的全过程。试验项目组领导、工程技术人员与一线员工同心协力,人人为原油管输试验争作贡献的感人场面、敬业精神至今仍留在我的脑海中难以忘怀。