石油摄影报

SHIYOU SHEYINGBAO

本站公告:

农历 乙巳年(蛇) 七月廿二 寅时

RULE OF LAW ONLINE

您的位置 : 首页 > 本报电子刊 >

正刊

昆仑山下找石油

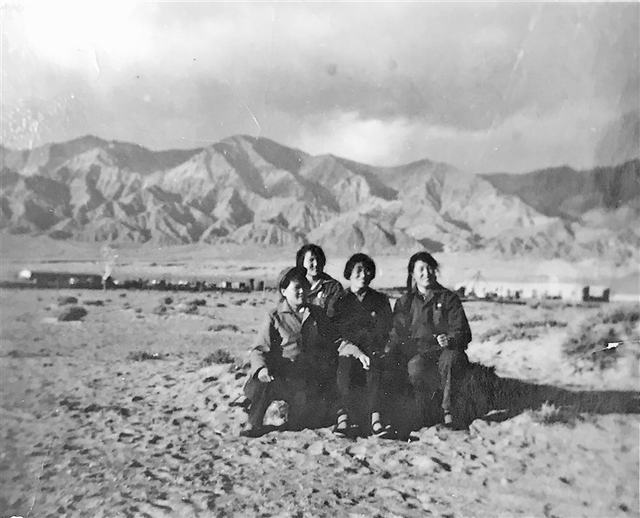

当年,作者(后排)和队友在昆仑山脚下的合影。

1967年冬,面临高中毕业的我,恰逢伯父母来到宝鸡,父母遂决定让我随他们赴青海找工作。1969年6月,青海石油管理局招工,我有幸成为一名石油工人,后被分配至大柴旦石油勘探处。报到那天,领取工作服后,我迫不及待地穿上,随后,参加培训。同年11月,我加入295地震队,成为一名放线工。

这年刚组建的295地震队驻扎在尕斯库勒湖20公里外的戈壁滩上。昆仑山近在眼前,大草滩一眼望不到边,荒无人烟。地震队10多顶棉帐篷围成一个大院,出口处五星红旗高高飘扬。这里成为295地震队八九十人的家园。

高原戈壁海拔3000多米,高寒缺氧、干旱少雨、风沙大、冬天少雪。初来时,我们常感头晕、呼吸不畅。七八级大风一吹,相连的棉帐篷就摇晃作响。帐篷内用火炉取暖,但是油烟呛人,起初我们都难以忍受,咳嗽、呕吐时有发生。我们女孩子刚离开家,谁也没体验过这样的寒冷及烧油的气味。早上起床,大家的脸都成了“大熊猫”,大家你看我笑笑、我看你笑笑,相互打趣。

地震队分工明确,队领导、测量组、仪器组等一应俱全。生活用水靠水罐车到四五十公里外的阿拉尔农场去拉,烧的原油靠从花土沟定期派油罐车送。每天出工,汽车在坎坷的草滩、沙窝、土坑、沼泽间穿梭。严冬时节,我们坐在敞篷大卡车上,任凭风吹沙打,颠簸两三个小时方能到达工地。

岁月如歌,时光如梭。转瞬50多年过去了,当年在野外施工的场景常常在我梦中展现。

(金小菊)